星期四, 1月 08, 2015

Pedro, RJ, Smoltz, Biggio Voted To Hall Of Fame

John Smoltz stood on a chair to put on Randy Johnson's HOF cap

Pedro, Randy 第一次就高票入選 HOF,很好!HOF 是屬於頂尖選手的地方,雖然 Pedro Martinez "只" 拿下 219 勝,沒有人懷疑過他的宰制能力,有空請看一下眾鄉民的回憶

這幾天看了一下 PTT 關於 Mussina 的爭論,不可否認 Mussina 身處最強盛的洋基王朝年代,給台灣 2005 年之後因王建民而湧入的十倍百倍球迷尤其是佔主流的 Yankees fans 留下深刻不可抹滅的回憶。

我就回應 N 年前我剛接觸 MLB 知道有 HOF 這回事時心裡的疑問來解答,Tommy John 拿了 288 勝,電視上曝光率很高的主播 Jim Kaat 拿了 283 勝,為何事實已證明這兩人都沒選上 HOF?第一個參考就是兩人都沒拿過基本的認證入門磚 CY Award,而都靠長時間的生涯補強了數據。跟近年的 Mark Buehrle, Andy Pettitte 這兩人途徑很類似,15 年後的球迷該用 Buehrle 生涯勝場 (如果) 勝過 Kershaw 來當做前者該進 HOF 的根據嗎?(有一個例外 Bert Blyleven 我在 2011 年提過 Bert 算是靠著 Juiced Era 話題初爆發撿到便宜 )

當 Tommy John, Jim Kaat 都吃了閉門羹之後就不難想像這些老記者的口味了。

我另一個偶像 Curt Schilling 生涯累積數據比 Mike Mussina 還差,得到的票數卻遠勝 Mike Mussina,把曾經幫三隊打過冠軍賽的 216 勝的 Curt Schilling 往前推 20 年比較人物比較類似的就是拿下 254 勝仍在與 BBWAA 搏鬥的 Jack Morris!兩人都在重要的比賽留下了不可抹滅的歷史,不過這兩人也沒拿過 CY award 連生涯累積數據比起 Tommy John, Jim Kaat 更遜一籌,從 HOF 的門檻往下看!我對 Curt Schilling 並不樂觀。

星期日, 1月 12, 2014

2014 HOF Ballot 心得

今年的 HOF 投票結果很正常,Greg Maddux, Tom Glavine, 這種 1960 年代出生 300 勝的投手真的應該進 HOF,在投手分工越來越精確的 1990 年以後還能拿到 300 勝有多難?用一句話提醒一下~

1950 年代出生的一個 300 勝投手也沒有!

至於 Frank Thomas,他沒有 3000 H 的光環而且生涯大多擔任 DH,沒想到第一次都當選!只能說 BIG HURT 跟小市場球隊的 Craig Biggio 比起來就是有明星臉。

不過今年最熱鬧的話題似乎不是當選人的問題,而是投票者的資格問題。最極端的案例是有一位只投票給 Jack Morris 的 Ken Gurnick 老兄表示,

Morris has flaws — a 3.90 ERA, for example. But he gets my vote for more than a decade of ace performance that included three 20-win seasons, Cy Young Award votes in seven seasons and Most Valuable Players votes in five. As for those who played during the period of PED use, I won’t vote for any of them.

原本我想念幾句,突然腦筋一轉:嗯~我可以體會這位老兄的感受!

除了棒球我也是個電影迷,不是我吹牛,我真的熟讀過電影的演變歷史,動畫技術導入電影裡原本應該是擔任配角,例如 1994 年的《阿甘正傳》用動畫讓 Tom Hanks 和尼克森總統握手,例如 2000 年的《神鬼戰士》用動畫把羅馬競技場修補起來,這兩個案例都因為無法實物拍攝所以採用動畫,但是最近十年把動畫和真實電影融合為一的電影技術已經走火入魔,我稱之為 techofilm ,動畫早已取代人物成為主角,如果拿來拍《魔戒》、《阿凡達》這樣劇本的電影那還有話說,可是~~ 今天一大堆動作片、警匪片都只是在玩弄技術,不但還能躲子彈,十層樓高跳下腳都能安全著地,所以男主角個個成了超人!有視覺效果還能引起瞬間悸動!但是............就是 ......... 不真實!

回首看一下動作片的老祖宗 1983 年的《第一滴血》(僅限第一集),那部片已經很英雄主義很誇張了,比較起今天的英雄們片中的 Rambo 還會怕冷,受傷也會流血還要自己縫針!挨餓還要自己找食物吃,Rambo 最後就搶了一個小警局而已,但是對比起現代「英雄」們還比較「真實」!

PED (這個縮寫未來會很流行) 時代問題爆發之後,眾 PED players 飛天鑽地的成績在個性比較極端的 Ken Gurnick 眼裡就變得不真實了!

參考文章 : HOFer Greg Maddux

星期六, 7月 09, 2011

Dick Williams (1929~2011)

連我這個稍有年紀的球迷都沒有機會親眼看到 Dick Williams 的事蹟,但是我翻譯過一篇他帶領 1967 年 "Impossible Dream Team" 的文章,單是從文字間就可以想像這位敢跟 Ted Williams 對嗆的二線球員風采,一個板凳球員出身的鐵血教練率領了一群年輕人演出一篇 Hollywood 無法複製的勵志電影。

當時沒提到的是 Dick Williams 後來在 1972~73 率領 Oakland A's 拿下了兩次 World Series,對 Dick 而言他了結了 1967 年的遺憾。

參考文章 : Impossible Dream Team

星期六, 1月 08, 2011

New HOFer - Alomar, Blyleven

今年的 HOFer 投票結果,我非常欣賞的 Roberto Alomar 以及我都沒機會親眼目睹的 Bert Blyleven 當選,Alomar 是第二次投票當選,去年我就提過我看好他的理由,這裡附上一張 92 年 ALCS 第 4 戰的照片,Alomar 延長賽裡從運動家的 Eckersley 手中擊出全壘打,打破了 Eckersley 的不敗神話,Eckersley 是 88~92 年之間公認最強的終結者,平均一年拿下 44 SV ERA 1.90,尤其在 1992 這年他拿下了 Cy Young 獎以及 AL MVP!,每次看到他跑步進場就知道「可以關電視了,運動家隊贏了!」,Alomar 這個動作讓我印象深刻,應該說是慘遭蹂躪的人民看到一個強權的終結。

今年的 HOFer 投票結果,我非常欣賞的 Roberto Alomar 以及我都沒機會親眼目睹的 Bert Blyleven 當選,Alomar 是第二次投票當選,去年我就提過我看好他的理由,這裡附上一張 92 年 ALCS 第 4 戰的照片,Alomar 延長賽裡從運動家的 Eckersley 手中擊出全壘打,打破了 Eckersley 的不敗神話,Eckersley 是 88~92 年之間公認最強的終結者,平均一年拿下 44 SV ERA 1.90,尤其在 1992 這年他拿下了 Cy Young 獎以及 AL MVP!,每次看到他跑步進場就知道「可以關電視了,運動家隊贏了!」,Alomar 這個動作讓我印象深刻,應該說是慘遭蹂躪的人民看到一個強權的終結。 另外一個 Bert Blyleven 經過 N 次投票後終於當選,我沒趕上他的時代,但是我趕得上對他爭議不休的時代,Blyleven 弱點在於他從來不是隊上的 1, 2 號投手,他 22 年拿下 287 勝等於一年 13 勝,22 年只入選過 2 次明星賽,22 年只有 4 年在賽揚獎投票時得分,賽揚獎投票所得過的最高名次第 3 名比王建民還差!

另外一個 Bert Blyleven 經過 N 次投票後終於當選,我沒趕上他的時代,但是我趕得上對他爭議不休的時代,Blyleven 弱點在於他從來不是隊上的 1, 2 號投手,他 22 年拿下 287 勝等於一年 13 勝,22 年只入選過 2 次明星賽,22 年只有 4 年在賽揚獎投票時得分,賽揚獎投票所得過的最高名次第 3 名比王建民還差!但是他貨真價實的拿下 287 勝以及歷史排名第五的 3701 K,僅次於 Nolan Ryan, Randy Johnson, Roger Clemens, Steve Carlton,勝過你能唸出名字的其他名人堂投手!我感覺他要感謝 JUICED ERA 的小老弟遭到唾棄,讓選票流向他。

提到 JUICED ERA,我用去年的表格列出這些人的得票,今年最重要的指標人物是 Rafael Palmeiro,比起 McGwire, Juan Gonzalez, Harold Baines, Andre Galarraga,Larry Walker 等球風類似的長打者,Palmeiro 還有一張過去被視為 HOF 鐵票的 3000H 當證件,然而還是不及 cheat, liar 造成的傷害,可料想未來 5 年曾經被點名的打者下場應該都差不多了。

| Name | 2011 Pct.(2010) | |

| Barry Larkin | 62.1 (51.6) | |

| # | Jeff Bagwell | 41.7 |

| Edgar Martinez | 32.9 (36.2) | |

| Mark McGwire | 19.8 (23.7) | |

| # | Larry Walker | 20.3 |

| Fred McGriff | 17.9 (21.5) | |

| # | Rafael Palmeiro | 11.0 |

| # | Juan Gonzalez | 5.2 |

#代表第一次有被投票權

星期二, 6月 29, 2010

The Path to 3000 H

繼數年前討論 Manny Ramirez 能否擊出 3000 安打之後,再來看今年新加盟的 Adrian Beltre 能否成為另一個 3000 安打打者。

最左邊的 HOFer 數據是採集 13 名 3000-Hit 打者的平均值計算所得, 這 13 人包括 Robin Yount, Paul Molitor, Wade Boggs, Tony Gwynn, Dave Winfield, Eddie Murray, George Brett, Craig Biggio, Rickey Henderson, Carl Yaz, 以及受爭議的 Rafael Palmeiro, Pete Rose。

最左邊的 HOFer 數據是採集 13 名 3000-Hit 打者的平均值計算所得, 這 13 人包括 Robin Yount, Paul Molitor, Wade Boggs, Tony Gwynn, Dave Winfield, Eddie Murray, George Brett, Craig Biggio, Rickey Henderson, Carl Yaz, 以及受爭議的 Rafael Palmeiro, Pete Rose。

| Yr | HOFer | Jeter | A-Rod | Manny | Damon | Vlad | Beltre | Pujols | Ichiro |

| 30 | 1569 | 1734 | 2067 | 1400 | 1592 | 1786 | 1700 | 1801 | 924 |

| 31 | 1744 | 1936 | 2250 | 1585 | 1789 | 1972 | 1801 | 1130 | |

| 32 | 1920 | 2150 | 2404 | 1760 | 1958 | 2136 | 1354 | ||

| 33 | 2082 | 2356 | 2531 | 1922 | 2102 | 2249 | 1592 | ||

| 34 | 2239 | 2535 | 2606 | 2066 | 2270 | 2339 | 1805 | ||

| 35 | 2401 | 2747 | 2209 | 2425 | 2030 | ||||

| 36 | 2559 | 2838 | 2392 | 2493 | 2132 | ||||

| 37 | 2709 | 2494 | |||||||

| 38 | 2819 | 2552 | |||||||

| 39 | 2969 | ||||||||

| 40 | 3092 |

星期四, 1月 07, 2010

New HOFer - Andre Dawson

去年的現在就提過最希望 Andre Dawson 被選進 HOF,那趁著今年的競爭者偏弱是一個很好的機會,果然!恭喜 The Hawk

去年的現在就提過最希望 Andre Dawson 被選進 HOF,那趁著今年的競爭者偏弱是一個很好的機會,果然!恭喜 The Hawk 值得注意的比 Andre Dawson 年輕一點的 Juiced Era 球員也第一次進入選舉人名單,他們的得票率如下:

| Name | Pct. | |

| # | Roberto Alomar | 73.7 |

| # | Barry Larkin | 51.6 |

| # | Edgar Martinez | 36.2 |

| Mark McGwire | 23.7 | |

| # | Fred McGriff | 21.5 |

| # | Harold Baines | 6.1 |

| # | Andre Galarraga | 4.1 |

#代表第一次有被投票權

Roberto Alomar 曾經是所有人公認的準 3000 Hit 打者,Baseball-Reference 上面最類似的打者是 Derek Jeter!Alomar 34歲時已經累積 2536 支安打,非常巧合的就比 Jeter 34 歲時多 1 支,誰知鐵馬級的 Alomar 從此為傷所困,35 歲之後只擊出 178 支!給大家的印象是「要不是 XXX 他應該是 3000-Hit 打者」,他給球迷的印象就是求勝慾強烈,生涯除了那次吐口水事件外形象還算正面,這次得票 73.7% 未來應該沒有問題!

我怎麼覺得這份名單從 Alomar 往下看前四人,成績愈倚賴長打的得票就愈不利,反倒是Alomar, Larkin 這種不以 HR 見長的球員成績不會受到 BBWAA 懷疑。

參考文章:Alomar 宣布退休

星期六, 8月 08, 2009

Smoltz experiment is over

一早起床看到 the future HOFer John Smoltz 被 DFA,不曉得要高興還是難過,應該各一半吧!

一早起床看到 the future HOFer John Smoltz 被 DFA,不曉得要高興還是難過,應該各一半吧!Smoltz 不只是勇士隊的 legend,更是台灣 MLB 電視轉播史的 HOFer,他在 1991 年 World Series 和 Jack Morris 的老少對決,不知是多少球迷的入門磚,雖然我不是勇士迷,但是他是90 年代勇士巨投裡我深層意識裡唯一喜歡的投手,因為 1992 NLCS 是我記憶裡很重要的一環,當時 Tom Glavine 像個不能打 Big game 的投手,25 歲的 Smoltz 持續他前一年的表現,連兩場打敗那年賽揚獎得主 Doug Drabek,有趣的是對手海盜隊也拿下兩勝的少年英雄 Tim Wakefield 有緣在 17 年後和他成為短暫的隊友。

我不斷強調 Smoltz 是個 Big Game 投手,只要他能成為固定先發投出 ERA 4.00 的成績,教練會毫不遲疑的在決賽派他上場,不過 Smoltz 現在的情況顯然無法達到期望值,看一下他今年的 game log 不是暴起暴跌而是穩定的糟,8 場有 6 場 ER 超過 5,另兩場一場對手是 KC 一場只投了 4 局,這代表球隊高層打的如意算盤失效了,Smoltz 自己也感覺到這是他生涯最後一夜了。

According to various reports, Smoltz, whose ERA ballooned to 8.33 last night after he allowed nine hits and eight earned runs in 3.1 innings of the Sox' 13-6 loss to the Yankees, has left the club and returned to his home in Atlanta, though this has not been confirmed by the Globe.

Smoltz 離開後把田澤純一 Tazawa 叫上來頂替一下而不是 Michael Bowden,剛看了一下因為 Bowden 8/5 剛剛投了一場很糟糕的 3A 比賽,就算上來這幾天也不適合投球,倒是 Tazawa 在兩場 3A 比賽裡右打者 1-for-18 against him,應該是要他上來當 reliever,8/11 的先發可能還是 Bowden。

星期五, 6月 05, 2009

恭喜 Randy Johnson 300 勝

1992 年是 Randy Johnson 生命中最重要的轉折點,這年年中 Nolan Ryan 稱讚 Randy 說:

1992 年是 Randy Johnson 生命中最重要的轉折點,這年年中 Nolan Ryan 稱讚 Randy 說:"I see a lot of Randy in myself."

"He is a power pitcher and can take over and dominate a game...."

Nolan Ryan 預言 Randy Johnson 將成為主宰 90 年代最佳投手,然而當時的情況是年已 30 歲的 Randy Johnson 從 1989 年從 Montreal 交易到 Seattle 開始到 92 年底總成績是 46 勝 44 敗 762 局 ERA 3.90,這樣的成績你敢預言他會主宰 90 年代嗎?至少水手隊就不這麼認為,這年季外他們和 Ken Griffey Jr, Edgar Martinez, 以及先發右投 Chris Bosio 續約,卻放掉 Nolan Ryan 打包票的未來巨星。

Nolan Ryan 當時還是現役球員,這年年中他和 Rangers 投手教練 Tom House 主動聯絡 Randy Johnson 表示願意提供協助,雙方從季中開始溝通觀念,Randy Johnson 在球季最後一場球投出 18K 1H 的比賽算是完成了第一階段測驗,但是這年他的總成績仍是 Wild Thing 等級的 12-14 ERA 3.77 210 IP, 241SO, 以及 144 BB。

1992 年除了水手隊拒絕續約的挫折之外,這年聖誕節也成為他畢生最傷心的一天,他六歲開始打棒球至今的頭號球迷-他的父親 Bud 因心臟手術失敗而去世,Randy 幾乎想要退休來逃避這項打擊,後來他以受洗成為基督教徒來度過這段時間,Randy 認為這是讓他蛻變成熟的轉戾點。接著他應 Nolan Ryan 邀請到 NASA 一起做季前訓練,Tom House 以科學儀器拍攝連續影像,他認為 Randy 的前腳(右腳)跨步有瑕疵,進而影響一個 208 公分高巨怪的平衡,Randy 接受矯正後認為自己的進步一日千里,接下來的 1993 年 Randy Johnsson 實現了 Nolan Ryan 的預言,他投出 19-8 3.24 的成績,生涯第一次投出 300K,變化最大的是 BB/9IP 值更從 6.7 遽降到 3.5 直到今天再也沒有突破 3.8 這個關卡。

(以上摘譯自 1994 Sportingnews Baseball Yearbook)

我一向很喜歡看 Randy Johnson 投球,尤其 2000 年前後這段時間,那真是完全的 dominate!即使大聯盟級的右打者遇到他的滑球還是會不自覺的後縮,一陣心悸後還得吃下老K。有個說法是他將成為大聯盟最後一個 300 勝的投手,先離開這個主題,想想另一個問題~

「為什麼 1960 年前中期出生這一代出了 Roger Clemens, Randy Johnson, Tom Glavine, Greg Maddux 四個 300 勝投手?而 1950 年代出生的一個也沒有?」

我粗略想一下,先假設不同世代球員的 Stuff 是相等的,對生涯勝投有利的條件有:

A。運動傷害醫學以及體能訓練的進步

B。球隊強弱差距拉大

C。球隊擴增

不利的條件有:

D。先發/中繼/後援分工的觀念

E。球數限制的觀念

我的看法是:A效應在 1980 年代末期出現讓 1985 年前後進入職棒的投手較早十年二十年出生的前輩獲得更多更專業的照顧,增長職業生涯,再加上B、C效應在 1995 年取消薪資上限後發酵。造就了這幾個 300 勝的巨投,A、B這兩個效應至今仍存在,只不過D、E的出現將不利於個人勝投的累積,將使 70, 80 年代出生的投手較不利累積勝投數。

以上純屬個人意見

老戰友柯錫麟在 BLOG 上以回答問題的方式來表達對 Randy 300 勝的看法

星期三, 1月 21, 2009

1999 Ted Williams Show

去年在 NY 的明星賽賽前儀式名人堂眾星雲集,辦得很不錯,搞這種秀美國人是不容懷疑的高手,唯一比較缺憾的是:介紹這些八字厚重的名人堂眾星之後,勢必需要一個輩分更重的洋基棒球人出來主持這場棒球聖地 "The House That Ruth Built" 的關門儀式,當然不可能讓沒有世人見過的 Babe or Lou 復活,幻想一下,如果能找到 Joe DiMaggio 來主祭,他的輩分足夠可以讓眾名人堂小弟們頭上仰 15 度呈現傾慕的表情吧!?可惜的是差了九年,Joe DiMaggio 雖然趕得上幫 Florida Marlins 隊史第一場球開球,卻已經在 1999 年以 85 歲之齡蒙主召喚了。最後出來壓軸的是 - 喬治桑!嗯......這並非不行,只是我不喜歡這樣的安排。

曾經出現最接近「幻想」的版本,那就是 1999 年的明星賽,比賽前先介紹 20 世紀末選出的 All-Century Players 100 人,把還活著還能行動的大約 35 人全部邀請到現場,從 Warren Spahn, Al Kaline, Hank Aaron, Willie Mays, Harmon Killebrew, Frank Robinson, Brook Robinson 到 Tom Seaver, Nolan Ryan, Steve Carlton, Mike Schmidt, George Brett, Ozzie Smith 這輩,再到剛退役或現役的 Dennis Eckersley, Rickey Henderson, Roger Clemens (全場唯一得到噓聲的明星,別忘了當時是 1999 年),最後出來壓軸的是輩分和 Joe DiMaggio 同級,而且年齡全場最大的 Ted Williams。

最近有人問我以前在 PTT 屁過自稱有 DVD 片段,(以下照片都是從 DVD 上擷取的)

這個人應該不用介紹吧?

這個人應該不用介紹吧?

這是誰呢?看一下他的帽子

這是誰呢?看一下他的帽子

70~80 年代兩大聯盟的天王巨星三壘手,Mike Schmidt and George Brett 只有在 All-Star 碰過面

70~80 年代兩大聯盟的天王巨星三壘手,Mike Schmidt and George Brett 只有在 All-Star 碰過面

現役明星以及前述的 All-century 成員排成 Diamond 狀,等候某天王的來臨

現役明星以及前述的 All-century 成員排成 Diamond 狀,等候某天王的來臨

接著,天王從右外野區出現了

接著,天王從右外野區出現了

Diamond 所有的明星向他靠過去,這要用什麼成語呢?眾星拱月???

Diamond 所有的明星向他靠過去,這要用什麼成語呢?眾星拱月???

接下來大家趁機和 Ted 裝熟

接下來大家趁機和 Ted 裝熟

我記得就 Gwynn, Ripken, Nomar, McGwire, Sosa 等人有機會過去和 Ted 裝熟一下

我記得就 Gwynn, Ripken, Nomar, McGwire, Sosa 等人有機會過去和 Ted 裝熟一下

Tony Gwynn 可能是那一年明星裡和 Ted 最熟識的,Gwynn 1980 年代就開始向 Ted 討教打擊技巧,兩人意見不同之處也很多,我記得 Ted 對 Gwynn 用全聯盟最輕的球棒不以為然,不過 Gwynn 憑著這番交情可以搶鏡頭

Tony Gwynn 可能是那一年明星裡和 Ted 最熟識的,Gwynn 1980 年代就開始向 Ted 討教打擊技巧,兩人意見不同之處也很多,我記得 Ted 對 Gwynn 用全聯盟最輕的球棒不以為然,不過 Gwynn 憑著這番交情可以搶鏡頭

以下這三張照片不是 1999 All-Star Game 時的照片,而是那年 World Series 第二場在 Atlanta 比賽前的照片,裡面的人物大家應該都不陌生吧。

曾經出現最接近「幻想」的版本,那就是 1999 年的明星賽,比賽前先介紹 20 世紀末選出的 All-Century Players 100 人,把還活著還能行動的大約 35 人全部邀請到現場,從 Warren Spahn, Al Kaline, Hank Aaron, Willie Mays, Harmon Killebrew, Frank Robinson, Brook Robinson 到 Tom Seaver, Nolan Ryan, Steve Carlton, Mike Schmidt, George Brett, Ozzie Smith 這輩,再到剛退役或現役的 Dennis Eckersley, Rickey Henderson, Roger Clemens (全場唯一得到噓聲的明星,別忘了當時是 1999 年),最後出來壓軸的是輩分和 Joe DiMaggio 同級,而且年齡全場最大的 Ted Williams。

最近有人問我以前在 PTT 屁過自稱有 DVD 片段,(以下照片都是從 DVD 上擷取的)

這個人應該不用介紹吧?

這個人應該不用介紹吧? 這是誰呢?看一下他的帽子

這是誰呢?看一下他的帽子

70~80 年代兩大聯盟的天王巨星三壘手,Mike Schmidt and George Brett 只有在 All-Star 碰過面

70~80 年代兩大聯盟的天王巨星三壘手,Mike Schmidt and George Brett 只有在 All-Star 碰過面 現役明星以及前述的 All-century 成員排成 Diamond 狀,等候某天王的來臨

現役明星以及前述的 All-century 成員排成 Diamond 狀,等候某天王的來臨 接著,天王從右外野區出現了

接著,天王從右外野區出現了 Diamond 所有的明星向他靠過去,這要用什麼成語呢?眾星拱月???

Diamond 所有的明星向他靠過去,這要用什麼成語呢?眾星拱月??? 接下來大家趁機和 Ted 裝熟

接下來大家趁機和 Ted 裝熟 我記得就 Gwynn, Ripken, Nomar, McGwire, Sosa 等人有機會過去和 Ted 裝熟一下

我記得就 Gwynn, Ripken, Nomar, McGwire, Sosa 等人有機會過去和 Ted 裝熟一下 Tony Gwynn 可能是那一年明星裡和 Ted 最熟識的,Gwynn 1980 年代就開始向 Ted 討教打擊技巧,兩人意見不同之處也很多,我記得 Ted 對 Gwynn 用全聯盟最輕的球棒不以為然,不過 Gwynn 憑著這番交情可以搶鏡頭

Tony Gwynn 可能是那一年明星裡和 Ted 最熟識的,Gwynn 1980 年代就開始向 Ted 討教打擊技巧,兩人意見不同之處也很多,我記得 Ted 對 Gwynn 用全聯盟最輕的球棒不以為然,不過 Gwynn 憑著這番交情可以搶鏡頭以下這三張照片不是 1999 All-Star Game 時的照片,而是那年 World Series 第二場在 Atlanta 比賽前的照片,裡面的人物大家應該都不陌生吧。

星期二, 1月 13, 2009

HOFers Rickey Henderson, Jim Rice

史上最多盜壘以及得最多分的 Rickey Henderson 第一次就超過底限進入名人堂,恭喜他!另外 Jim Rice 經過多次失敗後終於革命成功!我對 1991 年退休的 Dwight Evans 還有印象,然而我真的沒看過 1989 年退休的 Jim Rice 打球。

史上最多盜壘以及得最多分的 Rickey Henderson 第一次就超過底限進入名人堂,恭喜他!另外 Jim Rice 經過多次失敗後終於革命成功!我對 1991 年退休的 Dwight Evans 還有印象,然而我真的沒看過 1989 年退休的 Jim Rice 打球。 這次出現的一個現象,不曉得有沒有人注意到:279/323/482 438 HR 的 Andre Dawson 得到 67% 的選票,263/394/588 583 HR 的 Mark McGwire 卻只得到 21.9% 的選票,當然 MLB 迷都知道原因,我在想就因為藥品的議題尚未 100% 公開,告訴群眾誰克藥?誰沒克藥?這樣的模糊空間將導致和 Mark McGwire 同時代的選手如 Sammy Sosa, Rafeal Palmeiro, Frank Thomas, Jim Thome, Jeff Bagwell, Ken Griffey, Gary Sheffield 等人不利於 HOF 投票?先提醒一下,這裡面很多人數字是比 Jim Rice, Andre Dawson 要來得漂亮的!況且部份球員的形象也相當正面的,對照這幾年 HR 數字又冷了下來,是否代表 1990s 這個年代在某些投票者心裡已經被掛上 * 號了。

這次出現的一個現象,不曉得有沒有人注意到:279/323/482 438 HR 的 Andre Dawson 得到 67% 的選票,263/394/588 583 HR 的 Mark McGwire 卻只得到 21.9% 的選票,當然 MLB 迷都知道原因,我在想就因為藥品的議題尚未 100% 公開,告訴群眾誰克藥?誰沒克藥?這樣的模糊空間將導致和 Mark McGwire 同時代的選手如 Sammy Sosa, Rafeal Palmeiro, Frank Thomas, Jim Thome, Jeff Bagwell, Ken Griffey, Gary Sheffield 等人不利於 HOF 投票?先提醒一下,這裡面很多人數字是比 Jim Rice, Andre Dawson 要來得漂亮的!況且部份球員的形象也相當正面的,對照這幾年 HR 數字又冷了下來,是否代表 1990s 這個年代在某些投票者心裡已經被掛上 * 號了。這次落選者最高票的 Andre Dawson "The Hawk" 是我剛接觸 MLB 時非常喜歡的球員,他和 Jim Rice 一樣沒拿到 3000 Hit, 500 HR 的保證票,只好一次一次接受 BWAA 的考驗,希望他下次入選!Andre Dawson 是一個非常有鬥志而且享受打球樂趣的選手,原本想要像 Julio Franco 一樣打到 50 歲,不幸的是瘦高且具有速度的 Dawson 卻有一雙玻璃膝蓋,甚至為此自願減薪離開人工草皮場地的 Montreal Expos 以延長運動生命,但是 Dawson 最後還是不到 40 就成為 60-DL 常客,41 歲退休時,老驥伏櫪的 Dawson 淚流滿面心有不甘,我對這一幕印象非常深刻。

Jim Rice, Andre Dawson 跟同時代生涯夠長(非 HOF)的球員比較:

| BA/OBP/SLG | H | HR | *OPS+ | |

| Jim Rice(74-89) | 298/352/502 | 2452 | 382 | 128 |

| Andre Dawson(76-96) | 279/323/482 | 2774 | 438 | 119 |

| Dale Murphy(76-93) | 265/346/469 | 2111 | 398 | 121 |

| Dwight Evans(72-91) | 272/370/470 | 2446 | 385 | 127 |

星期五, 12月 12, 2008

HOFer Greg Maddux

名投 Greg Maddux 前幾天宣佈退休,他的生涯始於我還沒開始看 MLB 的 1986 年,最後交出 355 勝的成績,以一場之差超前 Roger Clemens 排名史上第八,我認為這是 Maddux 願意退休的原因,因為他的 355 勝不但超越了 Steve Carlton, Nolan Ryan, Roger Clemens, Don Sutton, Tom Seaver 等人,廣義來說他成為生於二次戰後最多勝的投手!

名投 Greg Maddux 前幾天宣佈退休,他的生涯始於我還沒開始看 MLB 的 1986 年,最後交出 355 勝的成績,以一場之差超前 Roger Clemens 排名史上第八,我認為這是 Maddux 願意退休的原因,因為他的 355 勝不但超越了 Steve Carlton, Nolan Ryan, Roger Clemens, Don Sutton, Tom Seaver 等人,廣義來說他成為生於二次戰後最多勝的投手!我對 1995 年前後巔峰時期 Greg Maddux 的投球藝術印象深刻,也出現了著名的「EXIT」傳說,不過我好像從沒當過他的球迷,找了一下倉庫裡的 Yearbook 找到一篇他 1992 季末加盟 Braves 時的文章,附上的是 26 歲的 Maddux 穿著 Cubs 球衣的照片。

這張照片怎麼來的呢?請看下圖!圖上九人是那個球季轉換球隊的 FA,有興趣猜一下上面的人是誰?

星期六, 6月 02, 2007

Impossible Dream Team

手上有一篇 1992 年 Dan Shaughnessy 寫的談 1967 年 Impossible Dream Team的文章,是個人認為值得一饗網友的文章,但因為太懶,2002年翻譯了一半擺在不良牛裡,另一半卻隔了5年才想到補齊,因為明天比賽前要表揚這支球隊,這時候介紹一下這支1967年的 Impossible Dream Team

如果你是有一點資歷的 Red Sox 球迷,一定聽過 1967 年的 Impossible Dream Team

這支球隊叫做「Impossible Dream Team」,最後在總冠軍賽中敗給 Bob Gibson、Steve Carlton、Tim McCarver、Orlando Cepeda、Lou Brock、Roger Maris 等名將如雲的 Cardinals,你去 baseball-reference 翻一下這支球隊,好像沒什麼了不起嘛,92 勝 70 敗, 勝率 0.568,全隊只有一名投手超過 13 勝,為什麼冠上這個好像很了不起的封號「Impossible Dream Team」

1992 年的 Street & Smith Yearbook,Dan Shaughnessy 這位 Boston Globe 的資深記者寫了一篇關於這支球隊的 25 年紀念文章,介紹一下這支球隊:

如果你也看 NBA 的話,應該知道 1960s 是 Celtics 綠色王朝的全盛期,1959~1966年間創下八連霸的紀錄。Red Auerbach 被尊為 NBA 史上最偉大的教練,至今 NBA 年度最佳教練就叫奧拜克獎,簡陋且沒有空調的 Boston Garden 成了籃球聖地,「綠衫軍」Celtics 毫為疑問成為 NBA 籃球史的代表球隊,60s 信手拈來名將如雲:Bill Russell、Bob Cousy、John Havlicek、Don Nelson、Tom Heinsohn、KC Jones、Sam Jones…

回神一下,這時候的 Red Sox 在幹什麼?

和 Celtics 一模一樣的參考時間 1959~1966,Red Sox 連續八年勝率低於五成!這八年平均每年 71 勝,Boston 老球迷耽於昔日回憶,年輕球迷無緣一睹 Ted 風采,對他們而言:Red Sox 等於 Loser! Celtics & Boston Garden 才是年輕人熱情所依歸之處。參考一下,2002年 Derek Lowe 投出無安打比賽時全場有 32,837 名觀眾,1965 年 Dave Morehead 投出 Fenway Park 前一場無安打比賽時,全場只有 1247 人見證。

如此惡性循環之下,Red Sox 老闆 Tom Yawkey 對棒球幾乎失去興趣,滯留南加州不歸,將大權交給行事較開明的 Dick O'Connell。這一年,Red Auerbach 宣布卸下教練職,由 NBA 史上首位黑人教練 Bill Russell 接任 Celtics 王朝兵符。1966 年底 O'Connell 也想效法 Celtics 做些改變,宣布聘請年僅 39 歲的 Dick Williams 擔任1967年總教練。Dick Williams 本身也是球員出身,球員生涯主要擔任 utility man,成績平平,1964 年從 Red Sox 退休後就到 Dodgers 小聯盟擔任教練,1966 年接任 Boston 3A 總教練,成績中上獲得拔擢。

如此惡性循環之下,Red Sox 老闆 Tom Yawkey 對棒球幾乎失去興趣,滯留南加州不歸,將大權交給行事較開明的 Dick O'Connell。這一年,Red Auerbach 宣布卸下教練職,由 NBA 史上首位黑人教練 Bill Russell 接任 Celtics 王朝兵符。1966 年底 O'Connell 也想效法 Celtics 做些改變,宣布聘請年僅 39 歲的 Dick Williams 擔任1967年總教練。Dick Williams 本身也是球員出身,球員生涯主要擔任 utility man,成績平平,1964 年從 Red Sox 退休後就到 Dodgers 小聯盟擔任教練,1966 年接任 Boston 3A 總教練,成績中上獲得拔擢。開訓前記者問 Dick 目標為何:We'll win more than we lose!就這麼一句話!

春訓時有一天 Ted Williams 又如前幾年慣例,來「指導」年輕的後進,順便談他深奧的打擊哲學,當 Ted 又要拿他那一套揶揄後生小輩時,這次他踢到鐵板了,39 歲的 Dick 毫不客氣的對 49 歲的 Ted 下逐客令!utility man 對 greatest hitter 下逐客令?!沒錯!Ted 拂袖而去,整球季不斷咒罵 Dick。但是春訓的小兵著實上了一課震撼教育,確定今年的「連長」和往年有差。

當時正是反戰情緒高漲的時候,嬉皮、磕藥、爵士樂等自由風氣流行之時,許多球員和教練私下都參與反越戰活動,整軍嚴格有如軍隊的 Dick Williams 卻在這時接手引起各方爭議,Dick 在春訓就開始採取高壓統治,命令球員減重以及強迫老將練習其他守備位置,並啟用大量年輕不知名的小聯盟球員,4月開打時這支球隊總薪資只有 82 萬 5 千美元,先發陣容捕手 Mike Ryan 25歲,一壘手 George Scott 23 歲、二壘手 Mike Andrews 23歲、三壘手 Joe Foy 24 歲、游擊手 Rico Petrocelli 24 歲、內野工具人 Dalton Jones 24 歲,左外野手 Carl Yastrzemski 是老大哥 27 歲,中外野 Reggie Smith 22 歲,右外野 Tony Conigliaro 22 歲。王牌先發 Jim Lonborg 25 歲,Dave Morehead 25 歲,Jose Santiago 26 歲,Gary Bell 30 歲,最重要的中繼 Sparky Lyle 22 歲,終結者 John Wyatt 年紀最長 32 歲。

除此之外,只要你表現不佳就毫不留情的淘汰,絕不顧及顏面。最有名的故事是開幕後第三場球Dick 啟用21歲的左投 Billy Rohr 先發出戰洋基隊,Rohr 在他的大聯盟處女秀就幾乎投出無安打比賽,9 局下2出局後被洋基隊捕手 Elston Howard 擊出安打,Rohr 第二場表現不佳馬上被丟回小聯盟,然後從此沒有再為紅襪隊先發過一場球!倒是擊出安打的 38 歲老捕手 Elston Howard 季中被交易到紅襪隊,變成 1967 年季後賽的主戰捕手。

1967 年時 Yankees 王朝逐漸走下坡,前一年剛拿下總冠軍被看好的 Orioles 則是表現不如預期,最主要的競爭對手是 Jim Kaat, Harmon Killebrew 領軍的 Twins,Danny McLain, Al Klaine 領軍的 Detroit 以及三大先發 Gary Peters, Tommy John, Joe Horlen 為首的 Chicago。前兩個月紅襪這支年輕隊伍表現平平,五月底成績是 22-20,差首位 5 場半。六月起在 Yastrzemski, Lonborg 表現漸入佳境的鼓勵下,這支年輕隊伍演出多場大逆轉,最戲劇化的一場是六月中和白襪戰到第十局還是雙方掛零,十一局上白襪得分,十一局下 Tony Conigliaro 擊出兩分再見全壘打反敗為勝,這場比賽讓許多數年不看球的球迷回神。

即使如此,七月中明星賽時,紅襪仍落後分區第一名 6 場球。接下來明星賽後,不可思議的客場十連勝讓球迷享受十幾年未曾體會的 pennant race 感覺,球隊回到 Logan Airport 時有 15,000 人在機場迎接,到了 7 月底時紅襪落後領先球隊已經剩下 2 場了。到了八月中情勢漸漸明朗,大概只剩 Minnesota, Detroit, Chicago, Boston 四隊有機會爭奪分區冠軍,就在此樂觀時刻卻發生了這一年或許該說是隊史上最大的不幸事件,8 月 18 日週五晚上強打少年 Tony Conigliaro 被天使隊投手 Jack Hamilton 擊中眼睛,67 年球季就此報銷,直到 69 年才回到球場,Tony Conigliaro 這位被期待成為名人堂級的強打少年生涯縮短到只有 3,200 個打數。

這一場不幸的比賽隊友仍然以 3-2 拿下勝利,兩天後,在以 0-8 落後天使隊八分的情況下,連趕九分以 9-8 打敗天使隊,接下來 8 月 26 日這天,外野手 Jose Tartabull 一次關鍵的長傳本壘阻殺讓球隊第一次成為分區領先者。

接下來 9 月的競爭更加白熱化,四隊各有領先,但勝差始終保持在一場以內。這一年球隊的表現引起了全國性的注意,9 月 7 日 LIFE 雜誌以 Carl Yastrzemski 為封面專題報導這支球隊,過了幾天,出戰 Detroit 的比賽 Yastrzemski 不負眾望在九局上擊出追平全壘打,第十局 Dalton Jones 擊出超前全壘打拿下勝利,第二天不可思議的是紅襪隊又在第九局反敗為勝。

接下來 9 月的競爭更加白熱化,四隊各有領先,但勝差始終保持在一場以內。這一年球隊的表現引起了全國性的注意,9 月 7 日 LIFE 雜誌以 Carl Yastrzemski 為封面專題報導這支球隊,過了幾天,出戰 Detroit 的比賽 Yastrzemski 不負眾望在九局上擊出追平全壘打,第十局 Dalton Jones 擊出超前全壘打拿下勝利,第二天不可思議的是紅襪隊又在第九局反敗為勝。到了九月下旬,紅襪意外連輸給戰績不佳的 Cleveland 兩場,接下來要面對這一季 16 場裡輸了 11 場的 Minnesota (當時美國聯盟只有十隊,勝率最高者直接和國聯冠軍隊爭總冠軍),而 Minnesota 的先發正是堪稱 Red Sox 剋星的 Jim Kaat。一開始被 Kaat 封鎖以 0-1 落後,出乎意料的事情是以耐投著稱的 Kaat 竟然在這時受傷,第三局就必須下場休息,接下來雙城隊牛棚無法擋住強攻,7局下 Yastrzemski 擊出三分逆轉全壘打 6-4 打敗雙城隊!

季賽最後一場比賽前,Red Sox, Twins並列分區第一,Tigers 落後半場。這時的賽程剛好是 Red Sox, Twins 兩隊對戰,Tigers 要跟 Angels 連打兩場,也就是說 Tigers 必須連贏兩場才有希望追上第一場的勝隊。對雙城之戰,紅襪隊派上王牌投手 Jim Lonborg,Lonborg 這一年已經連輸給雙城隊三場,生涯遇到雙城隊成績更是 0-6,反之,雙城隊派上的是季賽拿下 20 勝的 Dean Chance,這年他遇到紅襪隊戰績是 4-0,一開始雙城隊取得 2-0領先,到了第六局下投手 Lonborg 打擊時觀察到三壘手 Cesar Tovar 防守太深,Lonborg 大膽採用觸擊形成安打,接下來 Jerry Adair, Dalton Jones 又連打兩安打形成滿壘(見左圖),下一棒又是 Yastrzemski,他瞄準第一球打成安打追平比數,接下來這一局更形成 5 分的大局,終場以 5-3 獲勝。順便一提這時候的時間是東區下午五點左右。

但是!冠軍還沒到手,必須要 Tigers 輸掉其中一場才能稱冠,偏偏第一場老虎隊贏了,晚上所有的球迷都守在家裡收音機旁聽西岸的 Tigers vs Angels 之戰,Angels 在落後之下演出逆轉以 8-5擊敗 Tigers,東岸的 Boston 全城爆出歡呼聲,汽車喇叭、教堂鐘聲齊鳴,這支沒有人看好的年輕球隊拿下了不可思議的分區冠軍。

第二天早上報紙上重要事件有:Robert Kennedy 黨內初選領先 Lyndon Johnson、300 名嘻皮集體嗑藥遭警方逮捕、Beatles 和 Mia Farrow 訪問印度新德里。但是這些消息都被 Impossible Dream Team 比了下去。

接下來的 World Series 這些 School boyz 要面對季賽拿下 101 勝陣中包括四個名人堂球員 (Bob Gibson, Steve Carlton, Lou Brock, Orlando Cepeda)的 Cardinals,兩度賽揚獎名投 Bob Gibson 一個人主投第 1, 4, 7 場完投三場只丟兩分,一個人擊敗這支年輕球隊三次,即使 Jim Lonborg 在第二場比賽也回敬了一場完封,加上打擊方面 Yastrzemski 一個人在七場球裡打出 0.400 三支全壘打的成績,仍然以 3:4 輸給 Cardinals。這一年 Yastrzemski 以 326-44-121 拿下打擊三冠王以及金手套獎,當時認為 Yastrzemski 一人對這支球隊的貢獻比例前無古人!

1967 年這支球隊也重新激起球迷的熱情,創造了新世代的棒球迷,而這些新世代球迷的熱情延續至今 ~

New England fell in love with the Red Sox in 1967, 25 years later, the

flame still burns.

-- Dan Shaughnessy 1992

星期日, 7月 02, 2006

從 Wade Boggs 談起

前幾天除了看到 Pedro 回娘家之外,另一個對我意義很重大的畫面是看到 Wade Boggs 從 1993 之後第一次穿上紅襪隊的球衣,他接受訪問時也很感性的說:「彷彿就是昨天的事情....」,對我而言 Wade Boggs(中譯:柏格斯)– 他是引導我支持紅襪隊的關鍵人物。

前面提到 1987 年開始看 NBA 的事,那時候台灣有一本「籃球雜誌」每期都有曲自立先生的專欄,還有翻譯 Red Auerbach 的回憶錄,季初還會列出選秀結果和每一球隊 12 人的詳細資料,從身高體重到統計到畢業學校都有。相形之下台灣對美國職棒的報導非常貧乏,根本沒有專業雜誌,全台只有民生報有一些消息,淡季缺稿時會不定期的列出翻譯外電或是許昭彥先生的文章,我這類鄉民只聽過賴恩(Nolan Ryan)、史考特(Mike Scott)、史卓貝瑞、奧茲史密斯這幾個名字,就像現在一般路人對歐洲足球的了解程度,到了旺季例如瓊斯盃籃球賽開打時,棒球就被遺忘了。我印象非常深刻的是有一天在民生報看到一張照片:內容是一群有啤酒肚的胖子仰躺在地上,握緊雙拳做出很興奮的動作,旁白是:「明尼蘇達雙城隊首次拿下世界大賽冠軍。」問題是:在這張照片出現之前,我從未聽過「明尼蘇達雙城隊」還有!世界大賽冠軍不是古巴嗎?

1987 年對台灣也是很關鍵的一年,因為這年台灣宣布解嚴,也必須中止進口圖書檢查制度,接著 1988 年1月小蔣去世,一個思想先進的高中老師要我去看 TIME 裡面關於蔣家的文章,我去學校旁邊的縣圖書館尋找時卻發現了比蔣家文章更讓我著迷的東西,那就是 TIME 每年都會發行一本比 A4 略小的 Almanac,裡面紀錄了一大堆這一年全球發生的大事以及統計數字,雖然內容早已被新聞局剪得2266,至少其中 NBA和 MLB 的年度統計資料還保持完整,我馬上 copy 了至少五年的資料回家研究這到底是什麼天書,說研究是誇張了,其實就是對 MLB 的了解從 0.1﹪增加到 0.5﹪,這五年的天書裡面有兩個神人最讓我崇拜不已,那就是當時如日中天的 Boggs 和 Gwynn,他倆不但厲害而且成績穩定。

1988 年這年開始民生報的報導也比較詳盡了,聽過的人名從個位數增加到 20 個左右,比較紅的有郝西瑟、坎塞柯(或譯康西哥)、麥魁爾、史都華、道森、喬治貝爾、米契爾、克拉克等人,還有柏格斯和他的隊友克萊門斯、格林威爾,從88~90年三年間曝光率最高的是:「奧克蘭運動家隊」,一半都是運動家隊多厲害多了不起的新聞,運動家隊堪稱當時的 Evil Empire,不但薪資第一(歡迎查證),一邊打一邊補進明星球員,如 Rickey Henderson, Willie McGee, Jeff Russell.....

1990 年國內職棒開打,棒球市場才開始受到重視,他的主要客戶從男性成人族群往年輕學生扎根,這年三台電視也終於出現 MLB ,播出那年的 ALCS, NLCS, WS,主軸就是這支傳說中的球隊 – 奧克蘭運動家隊,原本台視的棒球轉播就是和傅達仁畫上等號,但是傅先生完全不懂 MLB,民間也沒有像 NBA 曲自立先生這樣的研究者,當時第一把手應該是在中廣有節目的屠德言先生,還有一個勉強可以講解的就是去年被球迷丟進兔槽裡吃蘿蔔的吳某某先生,當時我住在大學宿舍裡邊看電視邊聽吳先生的講解聽得津津有味,原諒我!當時資訊真的很貧乏。

我這人就是有點喜歡唱反調,當同學說坎塞柯、麥魁爾多強時,我揉了一下眼睛,咦!被他們修理那隊.....那個頻頻被三振的 Boggs 和那個口出髒話被逐出場的投手不就是......。此時一份憐憫之心油然而生,從此我開始支持這支被同學嘲笑的球隊。

1991 年 9 月,有一天我在台南敦煌書局閒逛,突然發現角落裡有一本髒髒的雜誌叫做「Street & Smith XXXXXX」,一翻開我眼睛發亮十倍馬上把它買下,這時候我才知道有一種東西叫做「Baseball Yearbook」,當時 BBS, WWW 尚未出現,拿到這本書我就是 MLB 的達人了,之後數年 2 月底我都直接殺到台北總統府附近的進口代理商購買,深怕買不到。

應該是1994 年吧,有線電視開始出現一個頻道叫「飛梭棒球台」,以一周好幾場的速度播放 lag 一年的 MLB 例行賽,可惜的是當我看到紅襪隊時,Boggs 早已不在陣中,也就是說從 1987 年我就知道 Boggs 是紅襪隊的代表人物,而後更看了一大堆介紹他的文章,實際上看到 Bogg 穿紅襪球衣只有 1990 年台視播的 ALCS 和前幾天那一幕了。

1992 年的 Red Sox 簡介:猜一下上面的人是誰?

1992 年的 Red Sox 簡介:猜一下上面的人是誰?

星期二, 8月 02, 2005

New HOFer -- Wade Boggs

Wade Boggs 是我認識的第一個紅襪隊打者,恭喜他正式進入名人堂。

1990 年前後台灣曾經短暫的播過卡通 The Simpson,有一集是「霸子」的老爸和同事們組了一支棒球隊,他們的老闆「老布」找了一支球隊來電他們,這支球隊陣容是 ~

P: Roger Clemens, 1B: Don Mattingly, 2B:Steve Sax, 3B: Wade Boggs, SS: Ozzie Smith, RF: Darryl Strawberry, CF: Ken Griffey, LF: Jose Canseco, C: Mike Scioscia

上面這張就是 Wade Boggs 的卡通劇照,也可以反映出當時 Wade Boggs 算是三壘手的第一人選(Mike Schmidt 退休了),比較奇怪的是二壘手沒有挑今天一起進入名人堂的小熊先生 Ryne Sandberg 而選了紅沒幾年的 Steve Sax。

即使是我這麼老的球迷看他穿紅襪隊的球衣也沒幾次,印象最深的是吳清和負責解說的 1990 ALCS,其餘印象大多來自報紙和雜誌,當國內開始出現 ESPN 和飛梭棒球台時,他已經改穿洋基隊條紋衣了,印象最深的影像檔反而是他騎馬繞洋基球場的那一幕 ..... 坦白說,在 2004 年的奇蹟之前無聊跑來支持 Red Sox 可以用 "自討苦吃" 四個字來形容。

星期二, 6月 14, 2005

About the Fisk …

今天正式把左外野的標竿命名為 Fisk pole,我沒看過 Ted, Yaz, Rice 那些元老打球,不瞞大家說,Carlton Fisk 跟 Nolan Ryan, Charlie Hough, Mike Scott 這一輩我倒是見過 …

1992 年在成大附近一家自助餐店,NHK 轉播一場讓我疑惑的比賽,因為我搞不懂這是 MLB 還是老明星對抗賽,印象很深的是在雙城隊的室內球場,投手是一個長得像 60 歲老頭的 Charlie Hough,捕手就是 Carlton Fisk。當時我不懂什麼是蝴蝶球,幾個剛打完快速壘球的同學都認為 Hough 那種球我們都丟的出來,奇怪的是對手好像打不到,這我來打應該可以拉到圍牆邊吧.....!!!後來飯吃完了就不去想這件事了 …

1993 年國內開始有ESPN,我記得 ESPN 新聞播過一個片段: Fisk 穿著白襪球衣微笑著坐在內野的椅子上,Bo Jackson (記得他是誰嗎?)在全場歡呼聲中騎著一部重型機車進入場中,然後把這部機車送給 Fisk 作為隊友送給他的退休禮物,當年 Piazza 剛出道,I-Rod 只能算「有潛力」,Fisk 「費斯克」簡直就是捕手的代名詞,當年我也有國內最早的一本美國職棒書籍:許昭彥的「美國棒球」,但是我真的不知道他書中的「1975 年的費斯克」就是我看到的「白襪隊的費斯克」。

1993 年的退休儀式後,記者問他你要戴哪一隊的球帽進名人堂,Fisk 毫不猶豫的回答「It would have to be the White Sox」這也難怪,因為他待白襪的時間比較長。

Fisk 本身就是新英格蘭地區的人,1969 進入紅襪隊,1972~1978 七年間當選六次明星球員(Varitek 現在才一次),加上那支歷史留名的全壘打,他的地位可見一般,1980 年底老闆誤讀了 Fisk 和另一位明星球員 Fred Lynn 的合約,沒有在 12 月 20 之前提出續約,讓兩人成為自由球員,白襪隊乘勢閃電簽下 Fisk,他不悅的離去誓言要老東家好看,1981 開幕戰竟然就是「雙襪對決」,更戲劇化的結果是 Fisk 擊出再見全壘打擊垮老東家,然後就在白襪打了 13 個球季光榮退休。

1999 年 Duquette 聘請 Fisk 擔任總裁特助,更驚訝的是 Fisk 竟然答應了,那一年明星賽也找 Fisk 擔任 Ted Williams 開球的捕手,次年 2000 年 Fisk 進入名人堂,他突然(或許是人來瘋)向 Duquette 要一頂 B 字的球帽,接下來就常聽到他和球隊的互動,Duquette 和一堆球員搞得不悅,但是 Fisk 這個個案他倒是做得不錯,拔樁成功,今天球隊更進一步送 Fisk 一根大竿子,只是白襪球迷或許會有點悻悻然。

1992 年在成大附近一家自助餐店,NHK 轉播一場讓我疑惑的比賽,因為我搞不懂這是 MLB 還是老明星對抗賽,印象很深的是在雙城隊的室內球場,投手是一個長得像 60 歲老頭的 Charlie Hough,捕手就是 Carlton Fisk。當時我不懂什麼是蝴蝶球,幾個剛打完快速壘球的同學都認為 Hough 那種球我們都丟的出來,奇怪的是對手好像打不到,這我來打應該可以拉到圍牆邊吧.....!!!後來飯吃完了就不去想這件事了 …

1993 年國內開始有ESPN,我記得 ESPN 新聞播過一個片段: Fisk 穿著白襪球衣微笑著坐在內野的椅子上,Bo Jackson (記得他是誰嗎?)在全場歡呼聲中騎著一部重型機車進入場中,然後把這部機車送給 Fisk 作為隊友送給他的退休禮物,當年 Piazza 剛出道,I-Rod 只能算「有潛力」,Fisk 「費斯克」簡直就是捕手的代名詞,當年我也有國內最早的一本美國職棒書籍:許昭彥的「美國棒球」,但是我真的不知道他書中的「1975 年的費斯克」就是我看到的「白襪隊的費斯克」。

1993 年的退休儀式後,記者問他你要戴哪一隊的球帽進名人堂,Fisk 毫不猶豫的回答「It would have to be the White Sox」這也難怪,因為他待白襪的時間比較長。

Fisk 本身就是新英格蘭地區的人,1969 進入紅襪隊,1972~1978 七年間當選六次明星球員(Varitek 現在才一次),加上那支歷史留名的全壘打,他的地位可見一般,1980 年底老闆誤讀了 Fisk 和另一位明星球員 Fred Lynn 的合約,沒有在 12 月 20 之前提出續約,讓兩人成為自由球員,白襪隊乘勢閃電簽下 Fisk,他不悅的離去誓言要老東家好看,1981 開幕戰竟然就是「雙襪對決」,更戲劇化的結果是 Fisk 擊出再見全壘打擊垮老東家,然後就在白襪打了 13 個球季光榮退休。

1999 年 Duquette 聘請 Fisk 擔任總裁特助,更驚訝的是 Fisk 竟然答應了,那一年明星賽也找 Fisk 擔任 Ted Williams 開球的捕手,次年 2000 年 Fisk 進入名人堂,他突然(或許是人來瘋)向 Duquette 要一頂 B 字的球帽,接下來就常聽到他和球隊的互動,Duquette 和一堆球員搞得不悅,但是 Fisk 這個個案他倒是做得不錯,拔樁成功,今天球隊更進一步送 Fisk 一根大竿子,只是白襪球迷或許會有點悻悻然。

星期日, 6月 05, 2005

Bruce Hurst

11 月將有 Wade Boggs、Dennis Eckersley、Bruce Hurst 等人將進入 紅襪隊自己的名人堂,有些是歷史人物實在太陌生了,但是以上這三個 還可以向年輕網友簡單介紹一下

2003 年亞洲盃棒球賽中國那個每次掉帽子的左投手王楠,大家還有沒有印象 ? 他能讓我們吃足苦頭,讓我想起背後的功臣應該是他的教練大聯盟名左投手 Bruce Hurst !

Bruce Hurst 是一個來自猶他州身材高大 (6'4") 的摩門教徒,但是他卻以大幅度的曲球和變速球見長,速球極速僅 90mph,就像某部敘述球探的電影劇情一樣:他 18 歲時被紅襪隊球探在不流行棒球的猶他州不知名小鎮裡發掘,當年 (1976) 年以第一輪簽下他 1980 年他升上大聯盟,1982 年起受到重用

Bruce Hurst 擅用腦筋投球是少數能不懼 Fenway Park 效應仍能成為明星的左投,他為紅襪隊嬴的 88 場球其中有 56 場在 Fenway Park 投出,還有幾項有如「橡皮人」般的特性,體力、韌性、意志力甚至場上的 智慧都屬上乘,往往休息三天就可以上場以最少的球數完投,就如 1986年 Darryl Strawberry 說的:「我不喜歡 Clemens 的速球,但是我更討厭和 Hurst 碰面。」

1986 年紅襪隊打進決賽,Bruce Hurst 的沉穩個性使他成為決賽中表現最好的球員,ALCS 對天使隊出賽兩場戰績一勝,WS 出戰大都會隊體力驚人的 Hurst 擔任第 1、5、7 場先發,第一場投八局 1:0 打敗對手,第五場完投九局 4:2 又拿下勝投,第七場氣力放盡的 Hurst 投到第七局雙方比數仍然控制在 3:3,Hurst 下場後紅襪隊連換三個投手都壓不住陣腳,最後輸球。

1988 年 Hurst 投出個人最佳成績 18-6 3.66 之後卻選擇以較低的價格加盟 San Diego Padres,1988 年是球隊派系內鬥最兇的時候球隊甚至曾經在巴士上幹架,季中還把 86 年總教練 John McNamara 換成 Joe Morgan (白人,不是電視上常見的 ESPN 球評)才平息糾紛,該年後來甚至追上落後 10 場的藍鳥隊拿下東區冠軍,即使如此,身為摩門教徒的Hurst 不喜歡這樣的環境因此求去。

Bruce Hurst 後來打過 Padres、Rockies、Rangers 在 1994 年因傷退休大聯盟總成績 145-113,他在紅襪隊留下 88 場勝投排名隊史上第 15 名,1043 K 排名隊史上第六。

星期六, 4月 02, 2005

Red Sox vs. Randy Johnson

Batters vs Randy Johnson

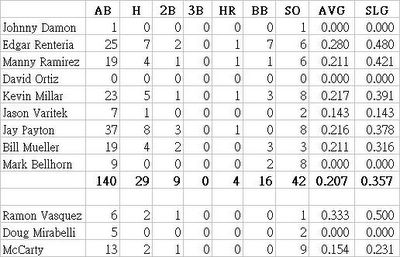

Randy Johnson 生涯對紅襪的戰績是 8-6 4.41,參考性不高,因為 Randy 在 1998 年季中被交易到國家聯盟,最近七年「很少」在美國聯盟出賽,像是 Damon 面對他只有一個打數,Ortiz, Nixon 甚至沒有和他對戰的經驗,看起來只有剛從國聯過來的 Renteria, Payton, Vasquez 的數字參考性較高,不過才開幕戰而已試探的意義比較大,今天 Francona 說並不想用 Vasquez 取代 Bellhorn 先發。

聊到 1998 年,那是我生命中非常難忘的一年,當年我是出社會沒多久的小卒,愚人節那天開始被派去待在中國北京一年半,第一天 (愚人節) 到北京就遇到專門綁架台商的廈門騙子,受騙的前一刻發現他搞不清桃園在北邊還是新竹在北邊,幸運的在被綁架前脫逃,三個月後在河北被整村失業人口扣押勒索,只好交出全身的錢,原本氣得要死,過幾天才發現林滴娟遇害的日期就差我一天 ...... 這時候反而覺得自己命大,要懂得感恩。

到了暑假,身邊所有的共匪朋友都在為世界盃足球賽瘋狂,惟獨我身邊三個 MLB 球迷每天中午午餐時間印 boxscore 聊棒球,我本來已經停看 MLB 數年,為了插嘴只好重新和 MLB 上線,這三個:一個是 Ohio 印地安人隊球迷,他的姓氏很特殊叫做 Saberhagen,第二個現在只記得是個德裔的胖子,我去首都機場接他時聽說是 LA 來的,他的眼睛就像電影的純種亞利安人一樣讓你不寒而慄,車上從後照鏡看到他在看 USA Today 的棒球新聞,我說了一句 "They trade Piazza !" 他的納粹眼神馬上軟化和我變成無話不說的好朋友 (應該說是他剛到北京沒朋友),第三個是 MIT 的華裔美籍高材生,是個家教很好的 Mets fan,他暑假來北京玩,因為他老爸是某世界級石化大公司駐北京辦公室總經理,而我老闆是他老爸的大學同學,最近從電視上 319 遊行看到他姐姐和他老媽,卻不見他的蹤影!對了!為什麼他們家可以上電視呢?因為他舅舅姓馬 ........

星期日, 3月 20, 2005

Roberto Alomar 宣布退休

Alomar Bros.

Roberto Alomar 是我非常喜歡的球員,他的全盛期應該是在藍鳥隊那幾年,去金鶯隊那幾年剛好我沒看棒球 (大家提的吐口水事件我怎麼沒印象),在印地安人隊那幾年是我恨得牙癢癢的人,後來都不記得他在哪一隊了。

聊一下一些無聊的事:

1. 對他的第一印象是 1990 (?) 年職棒雜誌有一張圖片:上面是 Alomar 兄弟加上老爸三人咧嘴大笑的照片,下面寫的是「阿洛馬父子三人都被萊恩三振過」,當時我也不知道他們是誰。

2. 他和 Joe Carter 一起被交易到藍鳥換 Fred McGriff, Tony Fernandez ,當年號稱是十年來最大的交易,比起近年的三隊四隊交易看起來已經不算什麼了,不過從 David Wells 的書看起來當年藍鳥隊內鬥嚴重,尤其 George Bell 是大毒瘤,進行數筆大交易進行換血,後來果然見效

2. 唯一一次為他高興的跳起來是 1992 ALCS 第四戰九局,他從 Eckersley 手上打出追平全壘打,當年要從 Eck 手上打 HR 有如今天要從 Gagne 手上打出 HR 一樣不可思議

3. 想揍他的一次是: 2000 年 5 月他挨 Pedro 觸身球兩隊幹架那次,跟我唸 Pedro is God !

訂閱:

文章 (Atom)